Un joyau provençal

Formées de calcaires ou calcites, exemptent de toutes impuretés, les gorges sont dites exceptionnelles. Les Gorges du Verdon résultent d’un processus géologique complexe qui s’étend sur plusieurs centaines de millions d’années.

NATURE

Dia

11/21/20248 min read

Les gorges du Verdon, un joyau naturel au cœur de la Provence, comment ce paysage époustouflant s’est-il formé ? Quel a été sont rôle dans l’histoire local ?

Découvrons ensemble les secrets géologiques et historiques de ce lieu unique.

1.Scientifiquement, qu'est-ce que les Gorges du Verdon ?

Formées de calcaires ou calcites, exemptent de toutes impuretés, les gorges sont dites exceptionnelles.

Les Gorges du Verdon résultent d’un processus géologique complexe qui s’étend sur plusieurs centaines de millions d’années. C'est vraiment très long...

Il y a environ 200 millions d’années, durant l’ère Mésozoïque (notamment au Jurassique et au Crétacé), la région des Gorges du Verdon était recouverte par une mer peu profonde, connue sous le nom de mer Téthys. Ce bassin a accumulé d’énormes quantités de sédiments, principalement des coquillages, des coraux et d’autres organismes marins riches en carbonate de calcium, qui se sont lentement compactés pour former des roches calcaires.

Ces couches calcaires, parfois épaisses de plusieurs CENTAINES DE METRES, sont encore visibles aujourd’hui sur les parois des Gorges.

Formation du calcaire : Ce processus a duré des millions d’années. Les sédiments organiques (coquilles, squelettes de créatures marines) se sont déposés tout au fond de la mer, formant progressivement des couches de calcaire qui constituent aujourd'hui l’essentiel des roches des gorges : le calcaire, une roche très soluble dans l’eau acide, est l’un des éléments fondamentaux dans la formation des paysages karstiques, on reviendra sur ce terme plus tard.

Avec l’approfondissement de la mer, la roche devient plus marneuse et des fossiles (d’oursins, d’ammonites ou de reptiles) voient le jour. Au retrait de la mer, le paysage actuel se forma. Malgré un débit d’eau massif, la mer méditerranée se dessèche, laissant le Verdon avec un débit de 2 000m3 par seconde, venant alors tailler les massifs.

a. L'ère tertiaire : ou le soulèvement tectonique et la formation des Alpes.

Durant l’ère tertiaire, un phénomène majeur a contribué à la transformation du paysage : la collision des plaques tectoniques africaines et eurasiennes, qui a entraîné la formation de la chaîne des Alpes.

Ce soulèvement a fracturé et plissé les couches de calcaire formées dans l’ère secondaire, créant ainsi des montagnes, des vallées, et surtout le plateau calcaire qui caractérise aujourd’hui la région du Verdon.

Ce soulèvement a également redirigé les cours d'eau de la région, dont la rivière Verdon, vers les nouveaux bassins formés, accentuant ainsi les processus d’érosion.

(Seriez-vous intéressé pour savoir comment sont provoqués les mouvements des plaques tectoniques ?)

b. L'ère quaternaire : ou la création des gorges

À partir du quaternaire (il y a "moins" longtemps), le fleuve commence à creuser les couches calcaires sous l’effet de l’érosion fluviale. Ce phénomène est particulièrement actif en raison des fluctuations climatiques importantes (alternance de périodes glaciaires et interglaciaires) qui modifient le débit du fleuve et accentuent l’érosion.

Processus d'érosion : L’érosion fluviale se produit lorsque le Verdon, alimenté par les eaux de fonte des glaciers alpins et les précipitations, dissout et emporte progressivement le calcaire. Le calcaire, relativement soluble, se dissout sous l’effet de l’acide carbonique présent dans l’eau de pluie, créant ainsi des failles, des grottes et des effondrements, agrandissant peu à peu le canyon ! (WOW !)

Karstification (on y vient...) : Le processus de karstification est au cœur de l’érosion des Gorges du Verdon.

Ainsi, au cours de plusieurs millions d’années, le Verdon a creusé un canyon pouvant atteindre jusqu’à 700 mètres de profondeur et 20 kilomètres de longueur, formant ainsi ce qu’on appelle aujourd’hui les Gorges du Verdon.

La couche grise, qui résulte de la migration des ions de calcium, assure la protection du roche. L’oxydation des métaux, cuivre…. donne ces aspects rouges et noirs.

2. Évolution des grottes et phénomènes karstiques (Enfin !)

Les grottes des Gorges du Verdon se sont formées par un processus appelé dissolution karstique, qui est essentiel à la compréhension de l’évolution de ce paysage.

Processus Karstique : c’est une petite particularité des régions calcaires, ce processus découle de l’action surtout souterraines de l’eau qui dissous des roches carbonatées. Ce qui forme du Karst. (C'est aussi simple, oui)

a. Formation des grottes

Les grottes se forment dans les zones où l’eau de pluie, acidifiée au contact de l'atmosphère et du sol, s’infiltre dans les fissures et fractures du calcaire. L’eau dissout progressivement le carbonate de calcium, agrandissant les fissures et créant des cavités.

Au fil du temps, ces cavités s'agrandissent et forment des grottes souterraines.

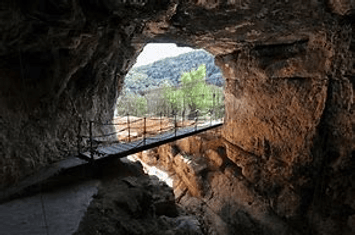

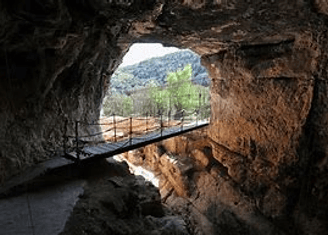

Certaines de ces grottes ont ensuite été exposées par l’érosion fluviale, devenant des grottes accessibles ou des abris sous roche visibles aujourd’hui dans les parois des gorges.

L’eau de pluie, légèrement acide, pénètre dans les fissures du calcaire, dissolvant le carbonate de calcium qui le compose. Ce processus chimique se poursuit pendant des millions d’années, agrandissant progressivement les fissures en cavités. Lorsque plusieurs cavités se connectent, cela forme des grottes ou des réseaux de drainage souterrains. (C'est assez stylé)

b. Effondrements et agrandissement des gorges

Avec le temps, certaines grottes s’effondrent en raison de la pression exercée par les couches supérieures ou de l’érosion. Ces effondrements contribuent à l’agrandissement des gorges. Lorsqu’une cavité souterraine s'effondre, cela peut créer une nouvelle vallée ou agrandir un canyon existant.

c. Évolution des grottes

Les grottes des Gorges du Verdon, continuent de se transformer avec le temps. Certaines grottes ont abrité des groupes humains pendant la préhistoire, tandis que d'autres continuent d'attirer les spéléologues d’aujourd’hui...

3. Du coup, historiquement ces cailloux ont fait quoi ?

Ces amas de cailloux ont fait beaucoup de choses !

Durant la préhistoire, les Gorges du Verdon et la région environnante ont été habitées par l’Homme. Des traces d'occupation préhistorique ont été découvertes dans la région, notamment dans des grottes et des abris sous roche, comme nous pouvons retrouver dans les grottes de Quinson, qui révèlent que les premiers habitants étaient des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique.

Les outils en silex, les foyers et les restes animaux découverts dans ces abris témoignent de l’importance du Verdon pour ces populations.

Les Romains ont également laissé des traces, avec des voies de communication et des villages établis près des rivières. Pendant le Moyen Âge, les villages fortifiés sont construits dans les hauteurs des gorges pour surveiller la vallée et protéger les habitants contre les invasions.

Les gorges restent relativement méconnues jusqu'au XIXe siècle. Les habitants des villages environnants vivaient en grande partie de l’agriculture, et les gorges elles-mêmes servaient principalement de lieu de pâturage pour les troupeaux. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle, avec les progrès techniques dans l'exploration des canyons, que les scientifiques et explorateurs commencent à documenter les Gorges du Verdon.

En 1905, Edouard-Alfred Martel, un spéléologue renommé, réalise l'une des premières explorations scientifiques des gorges. Il est fasciné par la profondeur et l'étendue du canyon, et son travail permet de faire connaître le Verdon au grand public. Et d’ailleurs accompagné d’Isidore Blanc, instituteur à l’époque, ils donneront leur nom au fameux chemin Martel-Blanc.

4. Environnementalement, ça donne quoi ?

De nos jours, malgré des périodes de forte pluie, les augmentation des périodes de fortes chaleurs rend le climat méditerranéen propice à des fortes alertes de sècheresse sur les zones concernées. Pouvant entrainer des salinisation du secteur, touchant les zones d’eau douce et les rendant non potable.

On constate des répartitions inégales des rousseurs en eau, qui dépend des cycles hydro climatiques.

Des barrages, tel que Serre-Ponçon sont conçu pour réguler l’eau durant la période estival, il permet d’avoir un réservoir nécessaire au bien être de la vie. Ce barrage alimente un réseau de canaux d’irrigation et d’alimentation en eau, provenant des Gorges.

Malgré cela, avec les années, le débit disponible dans les eaux de surfaces diminue, la solution déployée pour le moment grâce à la Société du Canal de Provence, et l’exploitation des eaux souterraines disponibles dans les nappes dites Alluviales (pour les nappes peu profondes) ou des réservoirs Karstiques (soit plus profondes).

Les formations rocheuses vues précédemment, sont nécessaires à la réserve d’eau. Leurs propriétés hydrogéologiques permettent des réservoirs naturels, permettant d’alimenter les rivières.

L’eau peut circuler dans les cavités, créer par les roches, évitant une stagnation de l’eau et la prolifération de bactérie !

a. Facteurs géographiques.

Le canyon crée une grande diversité de microclimats grâce à ses variations d’altitude, d’exposition au soleil et d’humidité. Ces conditions permettent la coexistence d’espèces méditerranéennes et alpines.

Par exemple, certaines espèces végétales se développent uniquement sur les versants ombragés, tandis que d’autres prolifèrent sur les versants ensoleillés.

Le développement de cette biodiversité est en grande partie dû à la protection de l’environnement depuis la création du Parc naturel régional du Verdon. La limitation des activités humaines destructrices, comme la chasse et la déforestation, a permis à de nombreuses espèces de réinvestir leur habitat naturel.

b. Pression sur l'environnement.

L'augmentation exponentielle de l'impact environnemental est généralement perçue comme négative, surtout pour une région aussi fragile que les Gorges du Verdon. Le tourisme de masse, bien qu’il génère des retombées économiques, exerce une énorme pression écologique sur la région :

Dégradation des habitats : L'augmentation du nombre de visiteurs affecte les écosystèmes locaux, perturbant la faune et la flore. Les espèces sensibles au bruit, aux mouvements humains, et aux activités aquatiques voient leur habitat se réduire ou se détériorer.

Pollution : La présence accrue de voitures, de bateaux et d'autres infrastructures touristiques entraîne une augmentation de la pollution de l'air et de l'eau. Les déchets touristiques, même avec des efforts de gestion, peuvent s’accumuler dans l’environnement naturel.

Détérioration des ressources : L’eau, déjà une ressource limitée, est utilisée en grande quantité pour les activités touristiques et l'infrastructure (hôtels, restaurants, etc.). La surconsommation d'eau par rapport aux capacités naturelles peut avoir des effets néfastes sur l'écosystème.

c. Tourisme durable.

Avec la popularité des Gorges, des mesures ont été prises pour favoriser un tourisme responsable, comme la limitation des sports nautiques à certaines zones pour préserver la tranquillité des espèces locales. Le tourisme est une ressource économique majeure, mais sa gestion est cruciale pour ne pas endommager l’environnement fragile du canyon.

Le ratio hypothétique de l'IPAT entre le présent et le passé pourrait donc être de l'ordre de 1 000 à 2 000 fois plus élevé aujourd'hui, principalement en raison de l'augmentation massive du tourisme et de la consommation associée.

En résumé, écologiquement c’est terrifiant mais d’un point de vu socio économique, ça a apporté des impacts significatifs sur le développement de cette zone.

Pour avoir un équilibre parfait c’est l’adoption de pratiques de tourisme durable et la mise en place de politiques environnementales strictes qui préserveront ce lieu :

Limiter le nombre de visiteurs pendant les périodes de pointe pour réduire la pression sur les écosystèmes.

Encourager l'écotourisme et promouvoir des comportements écoresponsables chez les visiteurs (transport durable, réduction des déchets).

Investir dans la conservation des espèces et des habitats locaux grâce aux fonds générés par le tourisme.

Et vous, vous en pensez quoi ?